4 générations vivent aujourd'hui en France (3)

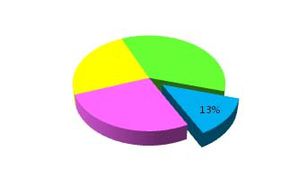

3 ère période : elle concerne ceux qui sont nés entre 1968 et 1976 et dont les années de formation vont être marquées par l’apparition du sida et par l’expansion du chômage. Ils représentent 13% de la population Française. Ils constituent 22% des ménages et 25% d’entre eux sont nés dans une famille autre que nucléaire. Ils sont actuellement sous représentés dans le monde du travail. Certains parlent de « génération sacrifiée » ; il s’agit à tout le moins d’une génération prise en étau entre la génération qui la précède et celle qui la suit.

3 ère période : elle concerne ceux qui sont nés entre 1968 et 1976 et dont les années de formation vont être marquées par l’apparition du sida et par l’expansion du chômage. Ils représentent 13% de la population Française. Ils constituent 22% des ménages et 25% d’entre eux sont nés dans une famille autre que nucléaire. Ils sont actuellement sous représentés dans le monde du travail. Certains parlent de « génération sacrifiée » ; il s’agit à tout le moins d’une génération prise en étau entre la génération qui la précède et celle qui la suit.

Le temps a passé, nous arrivons au début des années 1980. Les chocs pétroliers on eu lieu et on sait maintenant que « la crise » est en fait un nouveau contexte qui va perdurer.

Repères économiques : l’ouverture au monde, une société placée sous le signe du risque

La croissance économique ralentie considérablement, les ménages qui doivent faire face à cette situation consomment moins. Il devient de moins en moins facile de trouver du travail, à cette époque, le chômage s’accroît globalement puisqu’il passe de 10,2% en 1985 pour atteindre 12.6% en 1994. Pour la même période, il passe pour les « jeunes » de 27,9% à 28,15%.

L’accroissement du chômage donne le signal que l’emploi salarié devient de moins en moins « à vie ». Les fins de carrières ne sont plus « garanties » et le chômage des seniors s’installe. La précarisation des parcours de vie apparaît et la prise de conscience de son existence gagne nos fameuses classes moyennes à travers l’accroissement du chômage des cadres.

Tandis que la génération des baby-boomer occupe le sommet de la structure sociale (depuis l’âge de leur entrée dans la vie adulte), les actuels trentenaires en occupent les couches inférieures. Cela signifie que le risque de déclassement social apparaît (pour soi et pour ses enfants) et la croyance en une classe moyenne dont on ferait définitivement partie s’éloigne à grands pas. Ce faisant c’est tout le ciment de l’imaginaire de la société du progrès qui commence à s’effriter.

Repères sociaux : une société placée sous le signe de parcours de vie de plus en plus individualisés

C’est une des grandes promesses des générations précédentes qui va s’avérer ne pas être tenue : celle de la progression sociale.

Dorénavant, le parcours de vie ne dit plus d’où l’on vient (socialement) mais bien plutôt qui l’on est. On assiste à un processus de « désencastrement » du parcours de vie individuel de la condition sociale d’origine. Une plus grande mobilité sociale se fait jour, mais porteuse de son corollaire, la montée en puissance d’une individualisation qui fait porter au seul individu le poids de ses choix de vie ainsi que la responsabilité de ses réussites comme de ses échecs. Si l’individu s’élève dans la société, il le devra à son talent, à son énergie et à ses compétences. S’il régresse socialement, il en sera tenu pour seul responsable, ayant été incapable de s’adapter aux aléas qu’il aura rencontrés au cours de son parcours de vie.

La vie devient un « challenge » et pour la réussir, il faudra être « performant » [1]

Lorsque les inégalités entre personnes sont collectives (inégalités entre classes sociales), les luttes sont collectives et l’individu peut s’appuyer sur le collectif et agir en groupe pour à la fois lutter et se protéger. Dès lors ou les inégalités sociales deviennent, pour partie significative, dépendantes de la performance sociale de l’individu, il va porter sur ses seules épaules le poids du match de sa vie.

Pour être performant, il va s’agir d’être mobile.

Autrefois, lorsqu’une personne sortait du système éducatif muni d’un diplôme, via le système des conventions collectives, cela lui donnait accès à un niveau d’entrée dans une organisation professionnelle. Cela déterminait aussi une fourchette (souvent étroite) de rémunération. Puis un plan de carrière. En quelque sorte, sauf parcours exceptionnel, dans un sens comme dans l’autre, le diplôme dessinait la carrière prévisionnelle de la personne, son statut et son niveau socio-économique dans la société. Curieuse époque où l’on considérait qu’une personne pouvait (d’ailleurs tôt dans sa vie) avoir fini d’apprendre. Aujourd’hui, dans l’univers professionnel, même si les conventions collectives existent toujours, même si une qualification donne accès à des entrées prédéfinies dans le monde du travail[2], il serait inconcevable de considérer qu’une personne a fini d’apprendre. En effet depuis maintenant une quinzaine d’année, un autre concept est venu s’ajouter à celui de la qualification par les études : le concept de « compétences ».

Or, être compétent, c’est être adaptable à des situations professionnelles spécifiques. Les savoirs et les technologies évoluant à la rapidité que l’on sait (pensons aux nouvelles technologies dans le soin comme dans la transmission des informations), pour rester compétente, la personne va devoir constamment rafraîchir ses connaissances et ses savoir faire pour continuer à atteindre les résultats escomptés, dans un environnement en constante évolution. Aujourd’hui, on n’a jamais fini d’apprendre. Les seules limites à l’apprentissage sont celles de l’individu à rester adaptable. Cette logique de compétences correspond bien évidemment aux exigences des organisations professionnelles, qui sophistication des technologies aidant, ont de plus en plus besoin d’individus finement qualifiés et non plus de masses de travailleurs exerçant des tâches simplifiées.

Mobile donc et agile dans ses apprentissages tout au long de sa vie.

Mobile aussi géographiquement. Mobile pour aller au travail.

Mobile dans ses relations et aidé en cela par les nouvelles technologies de l’information et de la communication qui permettent à tout un chacun de voyager virtuellement au-delà des lieux et du temps pour s’informer et créer des relations.

Mobile enfin au niveau de ses relations qui tissent des réseaux personnels que l’individu va parcourir au gré de sa vie, de ses envies et de ses besoins.

Parallèlement à la situation économique qui se dégrade, l’actualité de l’époque s’obscurcie… Une série de catastrophes technologiques et sanitaires va se produire.

Les 2 et 3 décembre 1984 l’accident dans l’usine chimique d’Union Carbide à Bhopal en Inde fait au moins 10 000 morts. En 1985 on commence à parler sérieusement du phénomène de trou dans la couche d’ozone. En 1986, la centrale de Tchernobyl explose, l’Europe est touchée par son « nuage ». Contamination de la nature et des aliments et recrudescence des cancers seront au rendez-vous. En 1991 éclatent les affaires du sang contaminé, puis celle de la vache folle. Tandis que l’apparition du sida va marquer symboliquement l’émergence de la défiance comme élément central dans notre société et annonce le règne de la peur.

Emerge alors une prise de conscience que l’homme est menacé, et collectivement et en temps qu’individu, et que dans ce contexte, chacun doit faire face personnellement. C’est une prise de conscience du fait que l’individu se trouve seul, personnellement exposé aux menaces. Menaces qui sont d’une telle nature que le collectif et la société ne peuvent pas protéger l’individu.

Culturellement, à cette époque, se produit un changement majeur de paradigme. Alors que depuis le XVIIIe siècle, sciences et technologies étaient synonymes de progrès pour l’homme et de mieux vivre pour l’individu, nous prenons soudain conscience que ces extraordinaires avancées de la connaissance et des techniques peuvent se retourner contre l’homme. Economie, sciences et technologies ne sont pas forcément « bonnes ». Toutes ces catastrophes présentent une similitude : à chaque fois, il s’agit d’une invention majeure maîtrisant la nature au bénéfice de l’homme qui se retourne contre son inventeur. Ici c’est la création d’une énergie inépuisable grâce au nucléaire qui pollue et qui empoisonne, là c’est le sang qui doit soigner et permettre de survivre qui tue, ailleurs c’est la vache que l’on nourrit artificiellement pour satisfaire des besoins alimentaires humains croissants qui contamine celui qui la consomme… Sans oublier bien sûr le véritable cataclysme que représente le sida, à cause duquel le « faire l’amour » des hippies, tue maintenant aussi sûrement que le « faire la guerre » du mot d’ordre de l’époque. D’ailleurs, il est intéressant de noter qu’entre 1982 et 2006, l’indice de peur des maladies graves a augmenté de 23% chez les moins de 30 ans et seulement de 9% chez les plus de 30 ans ; concernant la peur des accidents de la route et des agressions dans la rue, l’indice a augmenté respectivement de 21% et de 28% pour les moins de 30 ans et de 10% et de 20% pour les plus de 30 ans.[3] Les nouvelles générations ont bien perçu la menace !

Comme l’écrit Ulrich Beck, la science et la technologie perdent leur innocence, l’homme prend conscience qu’inventer et produire génèrent du risque pour l’homme. A partir de ce moment, dans la conscience des hommes, ce n’est plus la nature qu’il convient de maîtriser (en temps que risque pour l’homme) mais l’activité «économico-techno-scientifique et l’activité humaine dans son ensemble [4].

La culture du risque et de la peur prend peu à peu le pas sur la culture du progrès. A partir de cet instant, il faudra agir pour se prémunir.

Le futur passe alors d’une représentation d’un avenir porteur d’espoir à celle d’une menace. C’est maintenant contre les risques du futur qu’il va s’agir de se protéger. Les risques désignent alors un futur menaçant qu’il s’agit d’empêcher d’advenir. C’est alors des événements non advenus qui à la fois motivent et légitiment l’action préventive. Et tandis que la prévention supplante le risque qui devient politiquement et socialement incorrect, la maîtrise du présent l’emporte sur l’incertitude du futur et de l’avenir. En 2004, le législateur a acté cette vision en intégrant la notion de « principe de précaution » à la constitution française. Mais que peu alors devenir le désir de changement, si on redoute l’avenir ? Notre société aura à répondre à cette question dans les proches années à venir.

Se garantir contre les risques que notre propre activité génère…vaste programme !

Car vivre / agir, c’est prendre des risques de santé (faire l’amour, conduire, manger, boire, fumer, respirer, contribuer à dégrader la planète par sa propre production de pollution…). Au travail c’est aussi risquer de commettre des erreurs de « non-conformité » dans la production de biens comme de services, et de plus en plus risquer d’en être tenu pour individuellement responsable[5]. Les normes Qualité, les codes de bonnes pratiques professionnelles, les procédures et protocoles et les assurances de toutes sortes prolifèrent. Les risques sociaux ne sont pas en reste, le chômage menace, on ne se marie plus « pour la vie » et le taux des divorces ne cesse d’augmenter[6], comme si aujourd’hui, « ici et maintenant » décidemment, valaient mieux que demain et son cortège d’incertitudes.

Recentrage sur le présent et l’impératif de l’action pour se prémunir, il va s’agir d’aller vite ! Et il est vrai que le temps s’accélère. L’urgence est passée du statut d’aléa à celui de système et de cadre de référence. L’économie passe d’industrielle à financière. Peu à peu le temps de la finance se substitue au temps de l’industrie. Le temps du projet laisse peu à peu la place au temps du retour sur investissement qui lui s’accélère en se virtualisant. Le management s’informatise avec l’apparition des tableaux de bord informatisés. Peu à peu la réaction se substitue au travail de long terme. La modernité réflexive investie le monde du travail. L’urgence prend de plus en plus les commandes de l’activité humaine. Il s’agit de rétroagir le plus rapidement possible en réponse à un événement dont il s’agit d’en être informé le plus vite possible (idéalement en même temps qu’il se produit).

Bien sûr, de nouvelles inventions technologiques se diffusent qui viennent à la rescousse et permettent de satisfaire, en temps réel, à cette nouvelle exigence d’une réaction rapide de plus en plus rapide : les nouvelles technologies de l’information et de la communication.[7]

Une société qui devient paradoxale avec l’émergence du paradoxe : agir pour se prémunir contre les risques, tout en sachant qu’agir par définition, c’est générer du risque.

Pendant cette même période, les familles vivent elles aussi une révolution majeure.

Les femmes qui maîtrisent maintenant leur fécondité sont de plus en plus présentes dans le monde du travail, à l’extérieur de la famille. Même si elles font ce qu’elles appellent, elles-mêmes, des « double journées », cette activité rémunérée tout en leur procurant une réelle autonomie par rapport à l’homme, les amène à « déléguer » un certain nombre de tâches et de fonctions qui jusqu’alors, leur incombait historiquement. C’est notamment la fonction éducative qui va être volontiers déléguée à une institution par ailleurs affaiblie par le questionnement de la génération précédente, l’éducation nationale. Le couple, qui maintenant ne fait un enfant que parce que et uniquement s’il le désire (via la maîtrise de la procréation et la séparation qu’elle autorise entre activité sexuelle et désir de reproduction[8]), va se consacrer non plus à l’éducation et à l’épanouissement de l’enfant mais bien plutôt à son seul épanouissement.

C’est ainsi qu’en quelques années, la famille est passée de la fonction de cellule de base de la société (au sens où elle préparait l’enfant à son rôle social tout en lui assignant sa place de futur adulte) à une fonction de cellule de base de l’individu (en ce sens où elle est avant tout l’instance qui encourage l’individu à devenir lui-même).[9]

Très naturellement, cette famille, cellule de base de l’épanouissement de l’individu, encourage l’individu à instaurer la primauté de la réalisation de soi sur l’occupation par lui de son rôle social. C’est ainsi que peu à peu, l’identité devient de moins en moins prescrite par la société et ses institutions et de plus en plus de l’ordre d’une construction individuelle dont la famille va chercher à favoriser l’éclosion puis l’épanouissement. La famille semble être de moins en moins une institution relais de la société.

Ces familles, de plus en plus aimantes et de moins en moins éducatives, ne vont pas tarder à prendre le relais d’un état providence défaillant, en aidant financièrement leur enfant jusqu’à ce qu’il prenne son autonomie financière et quitte ainsi espèrent-ils, la période de l’adolescence.

Cette aide financière des familles qui se substituent à un état de moins en moins providentiel crée un paradoxe. Elles aident le jeune à prendre son autonomie (pour vivre une vie d’adulte) tout en le maintenant symboliquement (et affectivement) en dépendance (une vie d’adulte mais financée pour tout ou en partie par ses parents).

Un individu épanoui au centre de sa propre vie

En résumé

Ceux qui sont nés entre 1968 et 1976 constituent la première génération qui a intégré ce nouveau paradigme au cours de ses années d’apprentissage. Nul doute que les représentations qu’ils se sont forgées de la vie et de la société vont être différentes de celles de leurs prédécesseurs. Une vie « non garantie », placée sous le signe de l’incertitude et le futur perçu non plus comme un progrès annoncé, mais comme porteur de risques et de menaces. Culture du risque, mobilité, réactivité, rapidité et pragmatisme vont faire partie de leur système de représentations.

[1] Voir à ce sujet : A. Ehrenberg. La fatique d’être soi, dépression et société. Editions Odile Jacob. 1998

[2] Quoique… si l’on considère la dévalorisation des diplômes des personnes qui par exemple se présentent aux concours de la fonction publique : bac + 5 là ou le concours est ouvert à bac + 2, par exemple.

[3] Etude du CREDOC « Conditions de vie et aspirations des français » Avril 2007.

[4] Ulrich Beck dans son ouvrage « la société du risque » qui parait en 1986 théorise ce retournement majeur. Ulrich Beck. La société du risque.

[5] Considérons la pression qui s’exerce de plus en plus sur les métiers de la santé particulièrement exposés en la matière. Témoin l’inflation qui touche le montant de leurs primes d’assurance professionnelle.

[6] Taux moyen de divortialité pour la période allant de 1985 à 1994 : 34%. Source : Insee.

[7] Au niveau national : 29 milliards de FF investis en 1980 dans les NTIC. 98,7 milliards en 1995. Source : Les technologies de l’information et de la communication en France. Jacques Mairesse, Gilbert Cette et Yusuf Kocoglu. Crest Insee. Séminaires de recherche.

[8] En 1995, 83% des naissances sont « bien programmées ». Ined. Population et société n°439, novembre 2007.

[9] Comment ne pas penser à l’injonction Nietzschéenne « Deviens sans cesse celui que tu es, sois le maître et le sculpteur de toi-même. »